こども向けのプログラミング教室の種類や教材の違いが何なのかってわかりにくいですよね…?

ひと口に「プログラミング教室」といっても、教室によってカリキュラムや使用する教材の違い、教室の個性などもあり種類は多岐にわたります。

オンラインの教室も増えてきていて選択肢が多くなり、さらに選ぶのに検討する時間が必要になっています。

でも、最初にプログラミング教室の種類を知っておくことが、正しいプログラミング教室選びの第一歩です。最適な教室を選ぶ時間も節約できます。

この記事では、小学生向けのプログラミング教室の種類と選び方を解説しています。

プログラミング教室の種類

プログラミング教室の種類を、カリキュラム・通学とオンライン・教室の個性などについて、違いや特長を解説していきます。

カリキュラム

こども向けのプログラミング教室のカリキュラムは、「ロボット」教材を併用してプログラミングを学ぶタイプと、「ゲーム」を活用してプログラミングを学習していくタイプの教室の大きく2つにわかれています。

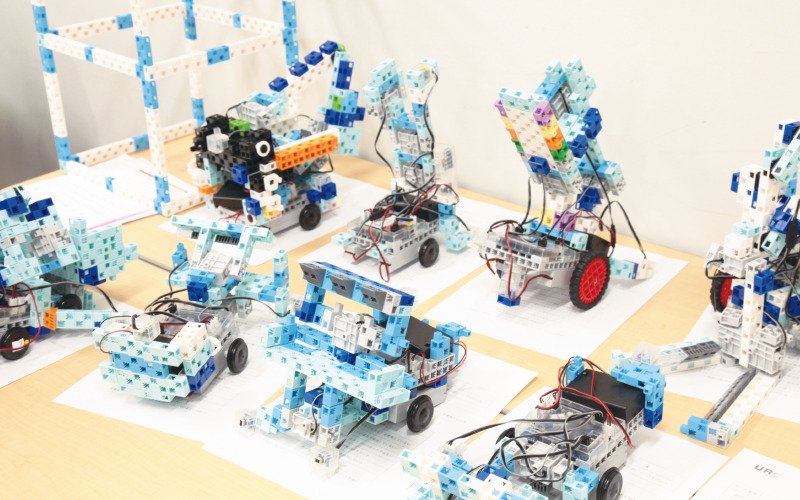

ロボット

「ロボット」教材を併用するプログラミング教室は、①ロボットを組み立て製作することと、②ロボットをプログラミングによって動かすこと、の2つを同時に関連づけて学べることがメリットです。

ロボットの組み立てでは、手先を使うことで脳が刺激され、器用になることが期待できます。

さらに、自分で組み立てたロボットを、自分で考えたプログラミングによって動作させられるので、プログラミングによって引き起こされる現実世界の結果が目に見えやすく理解しやすいというメリットもあります。

一方でデメリットとしては、純粋にプログラミングのみに興味のある子どもにとっては、ロボットの組み立て作業が余計に思えてしまうことがあります。

ほかには、ロボット教材のコスト面です。相場としては、3万円~5万円程度です。ロボット教材はこども向けとはいえ、決して安いものではありません。なので、ロボット教材の必要性(あった方がいいのか、なくてもいいのか)は十分に検討しておきたいポイントです。

どんなロボット教材を使うのか?

ロボット教材として使われることが多い教材は、①レゴ、②アーテックロボ、③mBot(エムボット)などがあり、種類はさまざまです。

①レゴは、おなじみのレゴブロックを組み立てて、様々な姿のロボットを作成することができます。モーターや各種センサーなどを組み合わせることで、ロボットを自立歩行させたり、いろいろな動きをさせることができます。

あらかじめ決められた作品をつくる以外に、自分の創意工夫でオリジナルロボットをつくることができるのも、レゴならではの魅力と言えます。

②アーテックロボは日本のメーカーが開発した国産ロボット教材です。できることはレゴと似ていて、ブロック素材のパーツを自由に組み立てて、様々な姿のロボットを作成できます。モーターやセンサーも充実しています。

レゴと大きく異なる点は、信号機やクレーンなど、身近な場所でみかける構造物もつくることができ、実際の生活と紐づけてプログラミングが理解しやすいように工夫されている点です。

③mBot(エムボット)

mBot(エムボット)はモーターのついた車輪と各種センサーや通信装置がついた電子基板がベースとなっているロボットです。レゴやアーテックロボのように、様々な姿のロボットができるわけではなく、形としてはひとつに決まっています。

車輪がついているので車のような動きをします。ラジコンのように走行させたり、物体を検知して衝突を回避するようにプログラミングで動作させたりすることができます。

ほかのロボットの大きな違いは、ディスプレイとスピーカーとマイクがついていて、文字や音の入出力ができる点です。

ゲーム

プログラミング教室の大多数はゲームを通じてプログラミングを学ぶカリキュラムとなっています。

大きくわけて、①ゲームを遊んでいる中にプログラミング学習の要素が含まれているものと、②ゲーム作成を通じてプログラミング学習していくものの2種類があります。

プログラミング教室によって、①だけ、②だけ、①と②の両方、というパターンがあります。

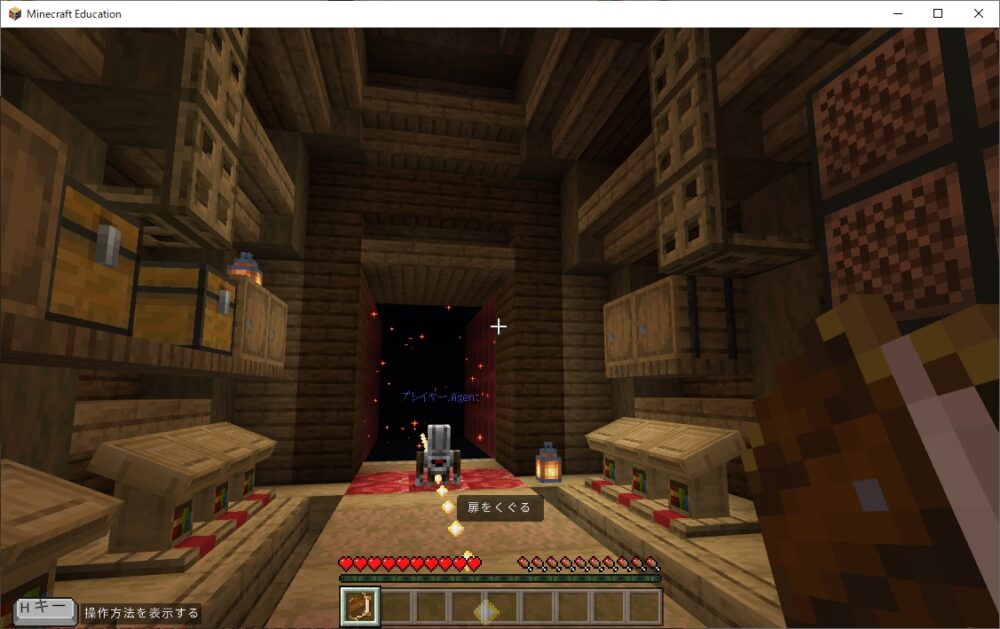

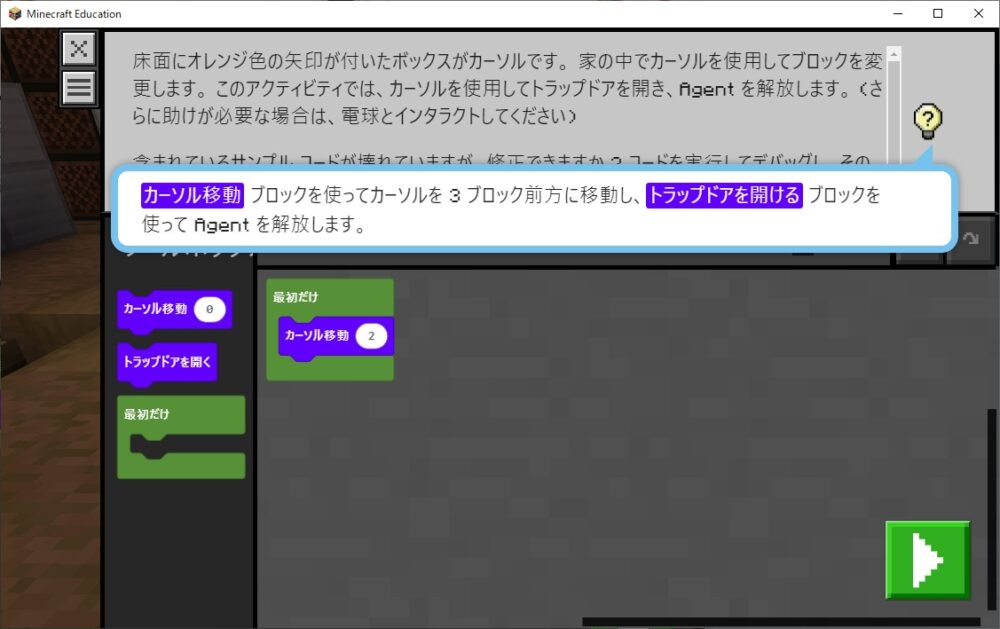

たとえば、教育版マインクラフト(マイクラ)は、3Dで描かれた世界を自由に動きまわり、アイテムを集めたり、ミッションをクリアしていく過程で、プログラミング学習ができるように設計されています。

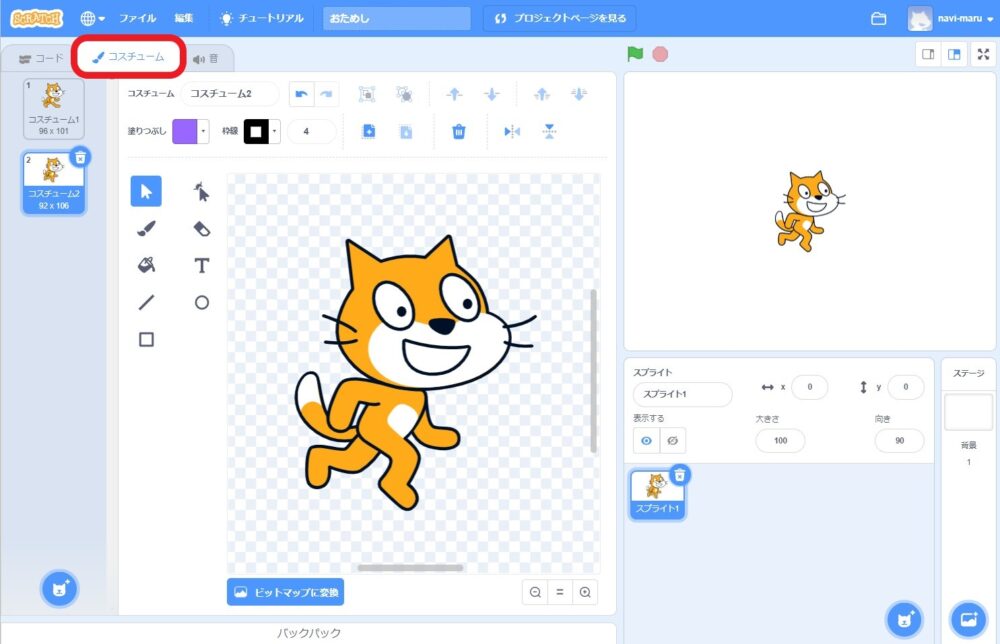

ゲーム作成では、スクラッチ(Scratch)が一番多く使われる教材です。

スクラッチは、こども向けのプログラミング教材で、いくつものブロックを組み合わせていくことで、プログラミングしていくビジュアルプログラミングです。

なお、スクラッチはゲーム以外でもロボットを動かすプログラミングでもスクラッチベースのプログラミングで作ることが多いです。

スクラッチは、インターネット環境があれば誰でも無料で使うことができます。

スクラッチ以外では、ユニティ(Unity)という3Dゲームも作ることができる教材を扱っている教室もあります。

しかし、Unity はかなりの上級者向けだと言えます。なぜなら、大人のプロのゲームクリエイターが使うのと同じプログラミング環境だからです。

そのため、プログラミング知識や経験が必要になります。さらに、3Dゲームはグラフィックの処理に多大な負荷がかかるため、スペックの高いパソコンも必要です。

ただ、将来的に、市販されているレベルの本格的なゲーム製作に興味があるのなら、Unity の教育コースのある教室を選ぶことも検討しておきたいところです。

パソコンの使い方・タイピング

プログラミングというよりも、パソコンの使い方、キーボードのタイピングのやり方、マウス操作のやり方を教えてくれる教室もあります。

プログラミング以外に、ブラインドタッチの練習や、パソコンの扱い方から教わりたい場合は、こうしたカリキュラムの有無を確認しておくとよいでしょう。

タイピングやマウス操作などは、比較的低学年向けのコースにカリキュラムとして含まれていることが多いです。

通学 or オンライン

通学タイプ

通学タイプのプログラミング教室は、先生と生徒が対面でコミュニケーションできるため、一番教わりやすいタイプの教室です。

なので、通える範囲内にこどものやりたいことにあっている教室があれば、それは第一候補になる教室です。

ただ、通学にかかる時間や場所の制限を受けてしまう点がデメリットとなります。

なので、そもそも近くにあう教室がない場合や、あっても通学時間が許容範囲を超えてしまうケースでは、オンライン教室を探してみることをおすすめしています。

オンライン

オンライン教室の場合は、通学タイプの教室でネックとなる時間と場所の制限がないことがメリットです。

しかし、オンライン教室の多くは個別学習といって、動画やテキストを見ながら自分で進める形式です。そのため、まだ読み書きのできない低学年児童には不向きだと言われています。

オンライン教室の場合は、自宅にパソコンとインターネット環境、マイクのついたヘッドセットが受講のために必要となります。

まとめると、通学 or オンライン の決め方は概ね以下のようになります。

通学とオンラインのどちらがいいか迷う場合は以下の記事も参考になります。

教室の個性

小学生向けのプログラミング教室の個性としては、

などがあります。

ロボットコンテストは日本全国規模から世界規模なものまであります。ロボットコンテストに参加してみたいと思うなら、参加実績のある教室が強い候補となるでしょう。

プログラミング検定は、小学生向けのプログラミングのスキルレベルが確認できるテストです。客観的に、プログラミングのスキルをチェックできることがメリットです。

プログラミング教室の教材は、いろいろな分野の方々が参加しています。

ロボットクリエイターの高橋智隆先生がロボットの教材を監修していたり、プログラミング教育絵本の「ルビィのぼうけん」の訳者である鳥井雪さんが教材を監修している教室もあります。

ほかには、運営会社のIT企業が教材を全面監修している教室などもあります。

このようにプログラミング教材を誰が監修しているのか?というのも教室を選ぶときの大事な視点になってきます。

運営会社による違い

小学生向けのプログラミング教室は運営会社によっても微妙な違いを生み出しています。

運営会社をよく見ると、小学生向けの学習塾や教育関連サービスを展開していた会社がプログラミング教室に参入しているパターンと、IT関連のビジネスを展開していた会社がプログラミング教室にも参入しているパターンの2種類があります。

学習塾会社型は長年の教育ノウハウをベースに、「あそび感覚」をうまく取り入れて学習につなげる工夫や、子どもが熱中して飽きさせないレッスンが得意な傾向があります。

一方で、IT専門会社型は実際のIT開発現場でも通用するようなより実践的、現実的でかつ専門性が強いレッスンが得意な傾向があります。

一例を挙げると、Teck Teacher Kids を運営するトモノカイは家庭教師や塾講師などの教育サービスを展開している会社で典型的な「学習塾会社型」です。

Teck Kids School はアメブロやABEMA TVを運営するサイバーエージェントが関連している「IT専門会社型」です。

プログラミング教室を選ぶ基準

頻度

プログラミング教室の頻度は、月に4回(週に1回)と、月に2回(隔週)の2パターンのケースが多いです。

月に2回では、少し時間が足りないように思われるかもしれません。ですが、プログラミング教室の場合、ロボット教材は、プログラミングデータを自宅に持ち帰ることで、自宅でも学習できるのです。

なので、月2回が少ないのかと問われれば、答えは「必ずしても少なくはない」と言えます。

あとは、通学にかかる時間や労力と、希望の学習ペース、やる気などのバランスによって決まってくると思います。

ほかに、教室によっては、「月2回コース」と「月4回コース」の両方が設置されている教室もあります。

あとから、頻度を変えたいというケースでは、月2回・4回の両方のコースの設定のある教室を選ぶという手もあります。

コスト

プログラミング教室にかかるお金は、①入会金、②月謝、③教材費 で構成されることが多いです。

①~③のほかに、④年会費・更新料や⑤パソコンレンタル費 が必要となるケースもあります。

先生の教え方・指導方法

ほかの教科にないプログラミング学習の特長のひとつに、「正解がない(あるいはいくつもある)中で試行錯誤し、自分なりの正解をみつける」というものが挙げられます。

これは、国語や算数のように、決まった答えを見つけ出す学習とは大きく異なっている点です。

なので、先生の教え方、指導方法で、生徒が分からなくなっている場合に、答えをすぐに与えるか与えないか、というところに着目してほしいのです。

プログラミング教育の特性上、答えをバンバン言ってしまうような指導をすることは少ないはずですが、決まった時間内に一定の授業をこなしていくために、生徒に考えさせることよりも、答えを与えてスムーズに授業を進めるケースもあるかもしれません。

子どもの学習ペースがほかの子どもより早い場合はどうなるのか?逆に、遅い場合はどうなるのか?を聞いてみることもおススメです。

理想的な回答は、「早い場合は、よく高度な課題にチャレンジする」「遅い場合は、最終的な答えは与えず、ヒントや気付きにつながる指導をする」といったところでしょうか。

このような先生の教え方・指導方法は、体験授業に参加して、観察してみると良いかと思います。

子どものやりたい度合い

親の視点としては、子どもが本心からやりたがっているのか、それとも、お母さんがやらせたい事に応えようととしてやりたいと言っているのかを見極める必要があります。

あたり前のことですが、子どもがやりたがっている方が成長のスピードがはやいのです。

なので、子どもが興味を持ってやりたいと言っている方が、プログラミング学習の高い効果が見込めます。

それから、子どもは意外と飽き性な一面もあります。

極端な例では、あれだけプログラミングをやりたいと言っていたのに、プログラミング教室の体験授業に3回行ったら十分満足し、以降行きたいとは言わなくなった、という例もあります。

プログラミング教室の体験授業は、ほとんどの場合無料ですから、子どもがやりたいと言っても、すぐに入会はせず、最初に体験授業を受けてみた感触をみて決めるのも、ひとつの方法です。

まとめ

小学生向けのプログラミング教室をランキング形式で紹介している記事はコチラです。

ロボット製作とプログラミングの両方が学べるおすすめのプログラミング教室はコチラの記事で紹介しています

プログラミング学習を重視したゲームプログラミングの教室についてはコチラの記事で紹介しています。